Bordeaux, 27 janvier 2006

Ca fait maintenant deux ans que je suis mis à disposition d'une autre institution. Je me suis éclaté à mettre en place une nouvelle organisation plus professionnelle et les choses marchent rondement. Malheureusement, le directeur en place qui m'avait donné carte blanche est parti prendre d'autres fonctions et son adjoint l'a remplacé et tout à dérapé. Jalousie peut-être de sa part ou besoin de s'affirmer, en quelques semaines l'ambiance s'est dégradé, mes fonctions réduites à peau de chagrin et il a monté contre moi le reste de l'encadrement.

J'ai compris que mon temps était fini avec eux mais en attendant de retourner un jour dans mon administration d'origine, j'ai préparé une dernière organisation à mettre en place et ce matin, je suis avec un collègue en salle de réunion à mettre en place une grosse documentation à l'usage de l'équipe. Je suis content de m'occuper ainsi après les semaines pourries que je viens de passer !

A midi, ma femme passe avec mon fils et ma petite fille nous dire bonjour. Lola dort à moitié dans sa poussette, profitant de son statut de bébé de huit mois.

Vers 15 heures, je reprends ma préparation avec le même collègue. J’entends à un moment le téléphone du standard qui sonne et quelqu'un qui décroche puis au bout de quelques secondes quelques éclats de voix. Puis un cri : Zach ! Zach !

Je vois débouler dans la salle le standardiste et tout dans son attitude fait monter en moi une peur immense.

- Zach, Zach, c'est ta femme, il faut que tu ailles chez toi ! Vite ! dit-il en bafouillant.

- Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ?

- C'et te femme, elle dit qu'elle a trouvé ta fille dans son lit et qu'elle ne respire plus ! Elle n'arrive pas à la réveiller ! Prend l'appel !"

Je décroche le téléphone à coté de moi. J’entends ma femme hurler :

- Elle ne se réveille pas ! Elle ne se réveille pas depuis 20 minutes ! Je l'ai trouvée la tête coincée entre le matelas et le bord du lit ! C'est pas possible ! C'est pas possible !

Mon sang se glace dans mes veines, je le ressens physiquement. Immédiatement, mon esprit cartésien se met en place :

- Tu as appelé les pompiers ?

- Oui, ils sont là mais ils n'arrivent pas à la réveiller !

- Et Lucas, il est ou ?

- Dans le salon, il...

- Prévient immédiatement tes parents, ils doivent s'en occuper ! Tu m'entends, immédiatement ! Toi, tu restes sur place, j'arrive immédiatement ! Tu as compris ?

- Oui, oui...

- J'arrive ! Je suis là dans dix minutes ! Je raccroche !

Attirés par les cris, quelques collègues sont arrivés, immobiles comme des statues. Je cours à mon bureau, je ramasse mes clés et mes affaires de moto. Quelqu'un me propose de me conduire mais je réponds que j'irais plus vite en moto. Je crie à la cantonade que si me femme rappelle de lui dire que je suis déjà parti, que j'arrive, de la rassurer.

En courant dans le couloir, je balance un coup de poing dans la porte d'une armoire qui se plie sous le choc. Je sais déjà qu'il sera trop tard, 20 minutes c'est trop long, trop tard, c'est impossible.

Je suis tendu vers un but unique, absolu : rentrer chez moi au plus vite. Je roule compteur bloqué sur la portion d'autoroute qui me ramène chez moi, je brule les feux rouges, je passe sur les trottoirs pour éviter les files de voiture qui me freinent tout en essayant de ne pas avoir d'accident. Je gare ma moto devant chez moi, je vois ma femme en larmes au balcon qui se noue les mains, le camion de pompiers dans la cour, quelques voisins au balcon, je monte les marches quatre à quatre, la porte de l'appartement est ouverte ; d'un coup d'œil, je vois mon fils encore avec un anorak sur le dos, je lui demande comment il va et il ne sait pas quoi me répondre, je dis à ma femme de rester près de lui, je déboule dans la chambre et je vois....

l'enfer... l'enfer... l'enfer... l'enfer........

Je vois ma fille de huit mois couchée sur le parquet, quatre pompiers et médecins autour d'elle ; elle n'a qu'une petite couche-culotte sur elle, un pompier lui fait un massage cardiaque, quelques compresses et autres instruments médicaux sont autour d'elle.

J'ai encore mon casque sur la tête et je dis :

- Je suis le Papa, qu'est-ce que je peux faire ?

Un pompier se retourne et me répond :

- S'il vous plait, sortez un instant, on s'occupe de votre fille.

Alors je sors, je retourne dans le salon, je vais voir ma femme qui ne sait que répéter : "c'est pas possible, c'est pas possible... !", elle ne répond pas à mes questions. Je m'approche de mon fils et je reste près de lui quelques instants.

Un médecin sort et vient me voir. Son visage est décomposé :

- Monsieur, nous avons tout essayé... mais elle ne respirait plus depuis longtemps.... C'est fini... Je suis vraiment désolé. Il a les larmes aux yeux en disant cela.

J’entends ma femme qui crie derrière moi, qui cire encore "c'est pas possible, c'est pas possible, noooooooon !..."

- Monsieur, vous voulez venir d'abord ?

Je hoche la tête, je regarde ma femme mais je comprends qu'elle ne peut pas bouger pour l'instant. Je rentre dans la chambre, un pompier et un médecin sont présents. Ils me répètent qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'ils ont tout essayé. Ils me demandent si je veux la rhabiller, j’entends leur question comme si j'avais du coton dans les oreilles. Je regarde son petit corps couché par terre.

Et je comprend, alors que mon âme et mon corps hurlent leur douleur et se consument dans les flammes de l'enfer, que le monde s'écroule littéralement autour de moi et que j'entend les cris et les pleurs de ma femme ; je comprend que c'est maintenant ou jamais, à ce point précis de l'univers où même le temps n'existe plus et toute vie a disparu que je vais devoir accomplir l'acte le plus héroïque mais aussi le plus effroyable qu'il soit donné à un homme : je vais remplir mon devoir de père pour mon enfant mort.

Je prends délicatement son corps dans mes bras, je la love contre moi et je m’assois avec elle sur le lit. Je n’en peux plus de pleurer, je sens mon esprit partir à la dérive, se déconnecter devant tant de douleur. Il me revient en tête une chanson que je lui fredonnais le soir pour l’endormir que je commence à lui murmurer :

- Somewhere over the rainbow… blue birds fly… and…

Je passe ainsi de longues minutes dans la chambre avec elle. Un pompier silencieux est à coté de moi, je me retourne vers lui et lui demande d’appeler ma femme, il acquiesce silencieusement et l’amène. Elle n’ose s’approcher de moi, de sa fille et tord ses mains.

Je lui demande de venir près de nous et finit par s’asseoir à mes cotés. Elle balbutie « mon bébé, mon bébé… » Mais n’ose la toucher. Je lui dis doucement que si elle le veut, elle peut la prendre dans ses bras. Elle dit non de la tête. Je lui réponds que ce sera la dernière fois qu’elle pourra le faire, qu’elle devrait une dernière fois l’embrasser, la cajoler, la tenir, qu’elle ne doit pas regretter plus tard. Elle finit par accepter et je lui transmets le plus doucement possible notre enfant. Je reste de longues minutes près d’elle puis je sens que je dois la lui reprendre. Elle sort de la pièce, la douleur est trop forte.

Mes beaux-parents arrivent mais seule ma belle-mère ose rentrer dans la pièce, elle prend longuement sa petite fille puis me la redonne.

Mes parents arrivent. Mon père va évidemment se conduire stupidement, comme d’habitude. C’est un ancien médecin, incapable d’exprimer naturellement ses sentiments. Il s’approche de moi et je le vois sortir un stéthoscope de sa poche. Il me dit qu’il voudrait écouter son cœur. Je lui interdis de s’approcher de ma fille pour le faire, je crie pour appeler mon beau-frère qui arrive immédiatement :

- Fais-le sortir de cette pièce ! S’il te plait, fais-le sortir ! Je hurle en disant cela.

Deux pompiers entrent, attirés par les cris. Ensemble, ils parlent à mon père et le font sortir. Je suis seul de nouveau. Ma rage devant sa bêtise s’estompe rapidement. Mon esprit égaré se focalise lentement sur ce qu’il me reste à faire. Je sais à cet instant que je dois agir en tant que père, que c’est à moi et à moi seul d’accompagner ma fille sur le terrible chemin.

Je pose ma fille sur le lit et je prends dans l’armoire quelques morceaux de coton. J’essuie la petite trace de sang et de salive au coin de sa bouche. Je nettoie ses mains et son visage. Je prends de jolis vêtements et je l’habille doucement. Je la coiffe. Je finis par lui mettre des petites chaussettes et des chaussons. Je prends une petite couverture et je l’enveloppe dedans.

J’appelle les pompiers pou leur dire que je suis prêt à les accompagner. L’un deux me propose de la porter mais je refuse. C’est mon rôle de père de la faire. Je ne sais pas quelle énergie me fait trouver la force d’accomplir tous ces actes. Je me sens transfiguré, je ne suis plus la même personne, je ne m’appartiens plus.

Les pompiers préviennent les personnes présentes, j’ai la force de demander à ma belle-mère de bien s’occuper de mon fils et mon beau-frère de ma femme.

Je reprends ma fille dans les bras, chaque pas, chaque souffle me semble insurmontable et pourtant j’avance.

Je descends les trois étages de mon immeuble à pied, encadré par des pompiers inquiets. J’arrive dans la cour, à l’ai libre. De nombreux voisins sont là et regardent de loin. Le véhicule rouge des pompiers nous attend, portes ouvertes. Avant de monter, je sais que c’est la dernière fois que je verrais le ciel avec ma fille alors je m’arrête longuement devant les portes, je laisse une brise froide me caresser le visage, je respire à pleins poumons et je regarde les nuages dans le ciel, les arbres, les oiseaux qui volent. Après quelques minutes, je souffle un grand coup et je monte la première marche de l’ambulance, les dents serrées par l’effort que je fais. Puis le m’assois, ma femme et son frère à mes cotés.

Nous roulons lentement jusqu’aux urgences de l’hôpital. Les portes s’ouvrent de nouveau et je sors. Je vois des gens autour de moi qui s’arrêtent et me regardent : ils ont compris en un regard. Le silence semble se faire. Je passe les portes coulissantes et je pénètre dans la salle d’attente. Je marche très lentement, encadré par les pompiers et incapable d’aller plus vite.

Là encore, le silence se fait autour de nous. Les personnes présentes comprennent immédiatement. C’est le silence terrible devant l’inconcevable qui surgit devant eux, je peux presque sentir leurs cœurs qui se serrent en découvrant ce père au visage ravagé qui avance lentement au milieu d’eux, tenant son enfant mort dans les bras. On m’indique une entrée. J’avance et sur la gauche, une grande pièce semble m’attendre. J’entre. C’est une sorte de grande salle d’examen, avec des armoires remplies de médicaments et d’instruments médicaux. Il y a un grand lit d’auscultation au milieu. Je dépose son petit corps dessus. Je garde longtemps une main sur elle, comme si j’avais peur qu’elle ne tombe en remuant. Mais non, elle ne bouge plus alors je finis par m’asseoir sur une chaise le long du mur.

Après un temps qui me semble infini, un pédiatre et une infirmière entrent. Le pédiatre nous demande de l’accompagner à son bureau pendant que l’infirmière restera avec notre fille.

Nous nous asseyons face à lui. Il a du mal à s’exprimer, ses lèvres se pincent avant de dire chaque phrase. Il m’explique enfin les circonstances exactes de sa mort telles que lui a décrites ma femme. Elle s’est retournée dans son sommeil et s’est retrouvé coincée entre le bord du matelas et de son lit-parapluie. Les pompiers ont constaté qu’elle avait eu une régurgitation qui avait certainement causé un arrêt respiratoire. Le pédiatre ne le dit pas clairement mais je comprends donc qu’elle est morte étouffée par sa régurgitation. L’horreur n’aura donc jamais de fin, la cruauté ne cessera donc jamais ? Après un moment de silence, il nous demande si nous voulons pratiquer une autopsie pour être sur des causes exactes de sa mort. Je laisse l’idée prendre en moi quelques secondes mais je réponds non. Le pédiatre ne dit rien et hoche la tête lentement. Il nous propose de nous raccompagner dans la salle où attend notre fille.

Nous restons encore une heure, assis à coté d’elle.

Puis le pédiatre revient et nous dit que nous allons avoir une chambre. Encore une fois, je prends ma fille dans mes bras.

Une infirmière reste avec nous puis au bout d’un long moment, elle nous dit qu’il faut maintenant l’emmener à la morgue. Je demande à venir l’accompagner mais elle me répond que cela me fera plus de mal que de bien. Je soupèse longtemps sa réflexion et j’acquiesce. Je demande alors une paire de ciseaux qu’elle m’apporte. Je coupe 2 petites mèches de ses cheveux que je mets dans une pochette en plastique. Une autre infirmière entre et prend notre fille dans ses bras, je vois leur émotion et leurs yeux embués de larmes. Nous sortons dans le couloir.

- Vous êtes sure que je ne peux pas vous accompagner ?

L’infirmière se pince un peu les lèvres, échange un regard avec sa collègue et dans un sourire triste me répète que ce ne serait pas bien pour moi.

- S’il vous plait, prenez-soin d’elle, murmure-je.

Elles me le promettent. Nous les regardons partir dans le couloir. Mes beaux parents nous attendent et nous ramènent chez eux. Nous retrouvons notre fils gardé par mon beau-frère. Nous restons un long moment dans le salon. Peut-être qu’on nous parle, qu’on nous fait manger, je ne me rends plus compte de rien. Nous nous endormons d’un sommeil vide.

Voilà, j’ai relaté les faits mais je n’ai pas parlé de ce que nous ressentions.

Comment expliquer et trouver les bons mots ? Comment raconter l’enfer ?

Quand j’ai reçu cet appel, j’ai compris immédiatement et une main géante a broyé mon cœur.

Quand j’ai vu ma petite fille par terre entourée des médecins et des pompiers, j’ai perdu mon âme, aussi rapidement qu’un claquement de doigts. Comment on perd son âme ? C’est quand on découvre que le monde qui nous entoure, ce monde rassurant fait de petites joies et peines cache un autre monde, un monde parallèle, où rodent de sombres animaux aux dents aiguisées, où la mort règne en maitre, où les plus atroces souffrances sont le magma brulant d’immenses fleuves qui grondent sous nos pieds. C’est ça que j’ai vu dans cette chambre, j’ai vu un animal sombre qui plantait ses crocs dans le cou de ma fille et quand il a relevé la tête dans ma direction, j’ai vu ses yeux remplis de haine et de folie… et de plaisir.

Je l’ai vu disparaitre une seconde après, mais j’ai compris à cet instant précis, qu’Il existait vraiment, qu’Il était là depuis toujours, qu’Il observait et que parfois, il bondissait dans nos vies pour en arracher une.

Je crois que c’est Stephen KING qui a écrit cette phrase : « le monde à des dents et parfois il mange quelqu’un ». C’est exactement ça, personne n’est à l’abri ; il n’y a aucun critère de sélection, aucun destin. Et c’est ce qui donne toute sa puissance à l’Enfer.

Quand j’étais dans cette chambre et que je tenais ma fille dans mes bras, j’ai cru devenir fou. Puis, à un moment, mon esprit à fini par divaguer et une idée à émergé et s’est imposé : puisqu’il n’y a plus rien à faire, puisque tout est fini, puisque l’horreur et la douleur m’entourent, puisque le monde est en flammes et que personne ne peut faire cet acte sacré à ma place, alors je vais l’accomplir. Je vais faire l’acte le plus grand et le plus terrible en même temps qu’il soit donné de faire à un homme : Je suis un père et c’est à moi et à moi seul qu’il advient d’accompagner ma fille vers sa dernière demeure. C’est mon devoir de père. Comment expliquer que j’ai accompli mon devoir de père ce jour-là et qu’aujourd’hui, j’en retire un grand sentiment d’apaisement ? J’ai fait mon devoir de père et c’est tout ce qui compte pour moi.

Quand je suis sorti de l’immeuble avec ma fille dans mes bras, j’ai regardé en tremblant le ciel parce qu’il me semblait que je ne verrais plus jamais moi non plus la lumière du jour et une peur froide m’a envahi.

Quand j’étais dans la chambre d’hôpital, mon corps était parcouru de temps en temps de petits tremblements et je sentais mon esprit se racornir, se rapetisser, mourir.

Quand je suis rentré, j’ai eu l’impression que la fatigue de l’humanité entière s’abattait sur mes épaules comme Atlas portait le monde.

Quand je me suis réveillé, il n’y avait plus personne. J’étais le dernier être humain sur terre.

Lendemain

Qu’est-ce qui nous raccroche à la vie ? Quelle est la volonté qui nous pousse à avancer encore et encore ? L’envie ? Le besoin ? Non, c’est l’espoir. L’espoir d’une vie meilleure, l’espoir de vivre un jour de plus, l’espoir d’avoir de l’amour, l’espoir de voir ses enfants grandir. Sans espoir, à quoi bon vivre ? A quoi bon lutter ?

Parfois, d’autres sentiments comme la haine ou la vengeance nous poussent mais ils ont une durée limitée de vie. La vengeance peut s’accomplir et il reste quoi après ? La haine fait de vous un fou ou un zombie et alors ?

Parfois, c’est le quotidien qui vous pousse : se lever, se laver, se nourrir, parler, travailler. Mais le quotidien n’a pas d’âme.

La haine, la rage, j’ai déjà donné. Ce sont de puissants moteurs qui m’ont longtemps accompagné. Ils m’ont parfois conduits aux portes de la folie mais ils ne mènent à rien, ils faut savoir s’en débarrasser au bon moment.

La vengeance. Contre quoi ? Contre qui ? Parce que nous aurions du acheter un lit à barreaux plutôt que de laisser notre fille dans ce lit-parapluie ? Parce que le matelas était trop haut ou trop bas ? Parce que nous aurions du mettre de petits coussins pour la caler et l’empêcher de se retourner ? On peut tout accuser mais il n’y a pas de coupable, pas de faute. Nous avons toujours étés des parents attentifs, respectueux des règles.

L’espoir. Je n’en ai plus. La mort de ma fille est l’acte barbare final de ma vie. J’ai lutté toutes ces années contre le sort, contre la fatalité mais là, ma rage a été soufflé comme un fétu de paille et j’ai mis en une seconde les deux genoux à terre, vaincu avant même d’avoir commencé à me battre.

Alors, il ne reste que le quotidien, la routine. Le plus important d’abord : s’occuper de mon fils, être à ses cotés, ne rien lui cacher de notre chagrin ni de notre douleur mais lui montrer le chemin. Puis préparer l’enterrement avec ces scènes toutes plus terribles les unes que les autres : recevoir deux représentant des pompes funèbres, en choisir un, discuter les prix…

Je garde d’eux un très bon souvenir, ils m’ont expliqué doucement que la mort d’un enfant représentait aussi pour eux aussi un moment terrible, inconcevable. L’un d’eux avait aussi perdu un enfant. Les deux m’ont expliqué qu’ils avaient pour usage de ne faire payer que les taxes obligatoires dans ces circonstances. Ils ont été patients et doux, j’ai été touché par leur humanité.

Puis il faut prévenir la famille, les amis. Hier soir, j’ai tenu à prévenir moi-même mon cousin. Après avoir été proches, nous nous sommes éloignés l’un de l’autre, Sylvie le supportant difficilement et moi suivant son avis bêtement. Et bien que lui annoncer la mort de ma fille soit la plus importante chose au monde à dire, j’ai eu envie de lui dire combien je regrettais que nous nous soyons éloignés, que je l’aimais beaucoup et que je souhaitais le revoir plus souvent car il me manquait. Il me répondit d’une voix atone qu’il serait là et que nous allions nous retrouver, il me le promettait.

Puis il faut retourner au funérarium de l’hôpital. Malgré quelques demandes autour de moi, j’avais refusé l’Athanée plus spacieuse et présentable. J’ai refusé parce qu’il fallait payer l’Athanée alors que le funérarium était gratuit. Certains ont du s’offusquer mais comment leur dire que ce n’est pas une question d’argent, mais une question de philosophie. Comment leur expliquer ma vision sans leur parler de mon passé ? Comment leur dire que la meilleure façon de s’occuper d’un mort c’est d’abord de s’occuper des vivants ? Comment leur dire que le meilleur hommage à leur rendre est de vivre la vie dont ils ont été privés ? Comment expliquer que l’argent est pour les vivants et les pleurs pour les morts ?

Ma fille est morte, elle n’aura pas de tombe, pas de couronnes, pas de petits anges en marbre, pas d’épitaphes grandiloquents. Je n’en ai pas besoin et ma fille non plus. Si elle pouvait me laisser un message d’où elle est, ne dirait-elle pas : « soyez en vie, vivez cette vie qui m’a quitté, j’aurais tant voulu rire, jouer, courir avec vous. J’aurais tant voulu des fous rires et des chansons, des câlins et des anniversaires, des noëls magiques et des grandes vacances à la plage. Vivez ma vie ».

Cimetière

Dans la petite pièce, ma fille repose dans un petit cercueil blanc... Plusieurs personnes vont et viennent en silence la regardent une dernière fois. Juste avant la levée du corps, je fais diffuser une dernière fois la chanson « somewhere over the rainbow ». Je l’embrasse tout doucement sur le front et mes larmes tombent sur son visage. Je tiens à rester regarder les employés refermer le cercueil. Nous sortons pour commencer le convoi funéraire.

Mon cousin arrête sa voiture sur le parking. C’est un jour pluvieux. Je sors comme au ralenti, je vois des dizaines de personnes qui font un large et silencieux demi-cercle autour de nous. Je fixe mon regard sur une femme mais je n’arrive plus à me souvenir qui elle est.

Nous suivons le corbillard. Je hais ce mot. Arrivés devant l’emplacement, les employés en sortent le petit cercueil blanc. Ma femme pose longuement sa main dessus, toute à sa douleur. Moi je ne le touche pas. J’ai longuement caressé le visage de ma fille hier soir et une dernière fois ce matin. Maintenant, je n’ai pas besoin de toucher son cercueil.

Les employés le hissent dans son emplacement puis le scellent. On vient nous voir, nous prendre dans ses bras, j’ai la force de dire à quelques personnes de prendre fort dans leurs bras leurs enfants ce soir, de les embrasser, de leur montrer tout leur amour, de les aimer aussi fort qu’ils le peuvent.

Puis nous reprenons le chemin de la maison. Mais avant de repartir, il a fallu que j’attende longtemps mes parents qui s’étaient perdus en chemin alors qu’il n’y avait qu’à se suivre su un petit kilomètre. Comme une farce morbide, ils n’ont donc pas été présents à l’enterrement et sont arrivés presque une heure après ; complètement perdus. Je n’ai même pas eu le moindre sentiment d’énervement ou de pitié pour eux. Non, rien, j’ai accompagné ma mère et laissé parler mon père qui commençait à citer de façon grandiloquente je ne sais quel auteur classique et c’est tout.

Je crois que nous avons passé encore deux jours chez mes beaux-parents et nous sommes rentrés. Notre fils nous a rejoints le lendemain.

J’ai fait emporter le matelas de ma fille aux encombrants pour que plus jamais un enfant ne dorme dedans. Nous avons enlevé ses affaires de la chambre de notre fils.

J’ai du mal à me souvenir des jours qui ont suivi.

Travail

J’ai repris le travail dix jours après. Mais sur le trajet, j’ai commencé à être pétrifié de terreur par ce que je voyais. Autour de moi, je voyais réellement, je dis bien réellement, un autre paysage : un paysage dévasté, des maisons en feu, des colonnes immenses de fumée noire qui obscurcissaient le ciel, des carcasses de voiture rouillées sur le bord e la route, des cadavres dans les champs et des corbeaux qui se repaissaient de leurs chairs. Comme si une guerre monstrueuse s’était déroulé la.

J’ai tremblé de peur en serrant les dents. Quand je suis arrivé devant mon travail, la porte d’entrée en verre m’a renvoyé ma silhouette et je suis resté cloué devant, pleurant toues les larmes de mon corps. Puis Laurent, un collègue de travail et ami m’a vu, à ouvert la porte et a accouru pour me prendre dans ses bras.

Les jours suivants se sont ressemblés : je travaillais comme un zombie et je pleurais souvent.

Puis au bout de quelques jours, ce trou du cul de nouveau directeur est venu me voir, l’air ennuyé, accompagné de son adjointe. Depuis que l’ancien directeur de service est parti sur une mise à disposition d’un an, il est directeur par intérim. Autant l’ancien était sérieux dans son tramail et me laissait carte blanche, autant celui-là ne m’aime pas, certainement parce que c’est moi qui était préféré pour le poste mais comme j’étais moi-même mis à disposition de cette structure, mon statut ne l’autorisait pas. Et Trou du cul n’aime pas savoir qu’il à son poste par défaut.

Il en a profité pour faire monter sa compagne aussi conne que lui au poste d’adjoint et tous la deux font du népotisme à tout crin. En trois mois, toute la cohésion du service a éclaté et les clans se sont formés. J’ai de mon coté ceux que j’ai formé et qui sont plutôt des grandes gueules. De l’autre, tout le reste du service qui suivent le nouveau chef, je ne leur en veux pas, ils ne veulent tout simplement pas d’ennui.

Il s’assoit en face de moi et après quelques minutes de conversation creuse il me dit :

- Zach ? Tu sais que Laure est en congé maternité depuis 3 semaines ?

Laure, c’est le troisième larron du triumvirat avec monsieur Trou du cul et Connasse. Elle n’a pas pris la grosse tête, elle l’avait déjà et la petite prétentieuse ne manquait jamais une occasion d’étaler ses belles théories universitaires aux pauvres travailleurs que nous étions. Par contre, elle avait du sauter l’UV « au boulot, faut bosser ».

- Oui, et alors ? Répondis-je.

Il se frotte le visage de ses mains dans un geste familier, essayant de trouver la meilleure présentation possible.

- Elle doit passer aujourd’hui à midi prendre un chèque et n’est pas au courant pour ta fille. Je crois que ce serait mieux si elle ne te voyait pas quand elle viendra. Tu comprends, elle est presque au terme de sa grossesse et il ne faudrait pas que la nouvelle déclenche des problèmes pour elle. Je te propose qu’on déjeune ensemble le temps qu’elle s’en aille et on revient après.

Je réfléchis quelques secondes mais de toute façon, j’ai du mal à me concentrer. Oui, après tout, pourquoi pas ? J’acquiesce.

Nous partons au restaurant. Mon collègue Laurent se joint à moi, pour ne pas me laisser dans les pattes de Trou du cul et Connasse.

Au cours du repas, je commence à réaliser quelque chose : je me suis fait baiser. Comment se fait-il qu’on puisse me demander une chose pareille, de me cacher comme si j’avais une maladie honteuse ? Comment oser déconsidérer mon deuil pour « protéger » quelqu’un ?

Voilà, j’ai un exemple parfait de la médiocrité humaine devant moi. J’ai juste la force de leur dire que je regrette d’avoir accepté, que ce n’est pas à moi de faire un quelconque effort, que je me sens déconsidéré dans mon deuil et qu’on ne m’y reprendra pas. Trou du cul et Connasse sentent bien qu’ils doivent se taire pour ne pas que j’explose. Le reste du repas est glacial et Laurent me surveille du coin de l’œil.

Je retourne ensuite à mon bureau, écoeuré. Je n’ai pas travaillé, mes pensées naviguaient entre rage et désespoir.

Un mois plus tard, Madame prétentieuse est rentrée. Elle ne m’a même pas présenté ses condoléances, juste demandé comment ça va. Le pire, c’est que justement les théories universitaires dont elle nous gave concernent toujours le sens de l’écoute et du respect de l’autre.

Bel exemple de petitesse.

Les Autres

Dans les mois qui ont suivi, j’ai découvert les Autres.

Les Autres, ce sont d’autres parents qui ont perdu un enfant. Ils sont autour de nous mais nous ne connaissons pas leur histoire. Ils ne la cachent pas mais n’en parlent pas car même avec la meilleure volonté du monde, personne ne pourrait réellement comprendre ou avoir les bons mots ou les bons gestes. Alors, ils n’en parlent pas. C’est juste comme ça.

Ce sont le vieux couple discret qui habite dans mon immeuble, la pharmacienne chez qui je prends mes médicaments depuis des années, c’est mon ami Laurent dont le fils s’est noyé à quatre ans dans une piscine, c’est une vague relation qui raconte son histoire car il connait la mienne.

Ce sont parfois des personnages publics qui racontent leur histoire à la télé : Patrick Sébastien qui fait tellement le clown peut-être pour tenir une promesse faite à son enfant ou ce député PS dont je ne me souviens plus du nom qui parle du sien avec sobriété.

Je fais maintenant partie de ce monde-là, de ceux qui savent ce qui ne doit jamais être connu, de ceux qui ont vu ce qui est invisible.

Nous avons vu l’enfer, nous sommes morts et nous sommes revenus de parmi les morts. Nous sommes Légion et pourtant si seuls.

Pour Lola, née le 1er jour de l’été 2005, décédée un jour de février 2006

Et au détour d'une rue, notre groupe s'arrête, une fumée obscurcit un peu le site du Drakkar et nous nous demandons même si nous ne nous sommes pas trompés de route : il n'y a plus d'immeuble. Nous nous approchons un peu plus et découvrons la triste réalité : le poste Drakkar a sauté et l'immeuble de plusieurs étages s'est écroulé comme un château de cartes. Mon sang se glace, ou sont passés nos camarades ? Sous ce tas de gravats ? C'est impossible !

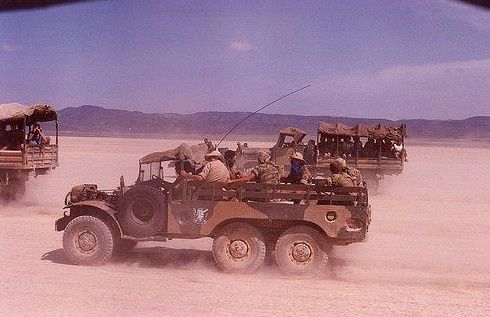

Et au détour d'une rue, notre groupe s'arrête, une fumée obscurcit un peu le site du Drakkar et nous nous demandons même si nous ne nous sommes pas trompés de route : il n'y a plus d'immeuble. Nous nous approchons un peu plus et découvrons la triste réalité : le poste Drakkar a sauté et l'immeuble de plusieurs étages s'est écroulé comme un château de cartes. Mon sang se glace, ou sont passés nos camarades ? Sous ce tas de gravats ? C'est impossible ! Nous nous regardons les uns les autres, et dans le regard de l'autre, nous voyons notre propre épuisement, notre désespoir et notre rage. Alors, nous nous dirigeons sans bruit vers les véhicules de soutien.

Nous nous regardons les uns les autres, et dans le regard de l'autre, nous voyons notre propre épuisement, notre désespoir et notre rage. Alors, nous nous dirigeons sans bruit vers les véhicules de soutien. J'ai gardé tout le long mon fusil d'assaut dans mes mains, pret à viser. J'ai scruté les toits, les portes, j'ai observé avec attention chaque voiture qui passait. Les menaces d'attaque contre un poste français se sont précisées, les commandants de poste ont monté d'un cran l'alerte. Le poste "Escorteur", situé à 500 mètres du Drakkar a reçu des menaces d'attentat. Nos patrouilles ont donc essayé de repérer tout mouvement, hommes ou véhicules suspects.

J'ai gardé tout le long mon fusil d'assaut dans mes mains, pret à viser. J'ai scruté les toits, les portes, j'ai observé avec attention chaque voiture qui passait. Les menaces d'attaque contre un poste français se sont précisées, les commandants de poste ont monté d'un cran l'alerte. Le poste "Escorteur", situé à 500 mètres du Drakkar a reçu des menaces d'attentat. Nos patrouilles ont donc essayé de repérer tout mouvement, hommes ou véhicules suspects. Les dernières lueurs du jour filent à l'horizon. Je sais que ce n'est qu'une question de jours avant les premières attaques, peut-être cette nuit.

Les dernières lueurs du jour filent à l'horizon. Je sais que ce n'est qu'une question de jours avant les premières attaques, peut-être cette nuit. Tout proche à l'ouest, les quartiers maudits de Sabraa et Chatila, plus connus depuis un an suite au massacre commis par les phalanges libanaises envers des populations palestiniennes en exode. Une commission internationale évalue à 2000 le nombre de morts en deux jours.

Tout proche à l'ouest, les quartiers maudits de Sabraa et Chatila, plus connus depuis un an suite au massacre commis par les phalanges libanaises envers des populations palestiniennes en exode. Une commission internationale évalue à 2000 le nombre de morts en deux jours.

groupe de combat sont déjà levés mais chacun s'occupe différemment : Le grand Guy prépare méticuleusement son paquetage sur son lit de toile et vérifiera de nouveau tout dans 5 minutes avant de s'équiper, c'est son antistress du matin.

groupe de combat sont déjà levés mais chacun s'occupe différemment : Le grand Guy prépare méticuleusement son paquetage sur son lit de toile et vérifiera de nouveau tout dans 5 minutes avant de s'équiper, c'est son antistress du matin.